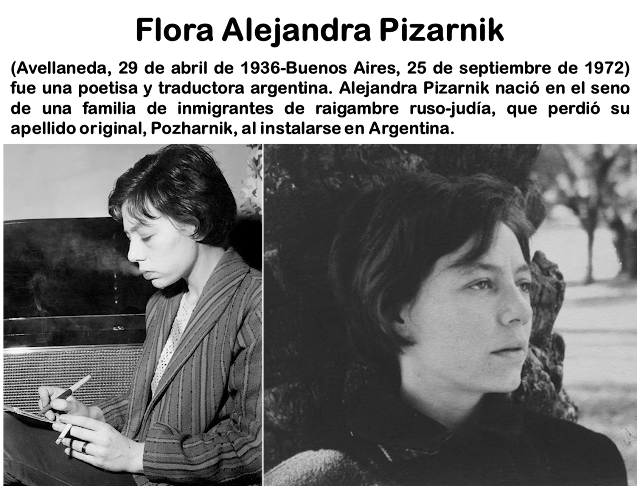

Alejandra Pizarnik

Después de cursar estudios de filosofía y periodismo, que no terminó, Pizarnik comenzó su

formación artística de la mano del pintor surrealista Batlle Planas. Entre 1960

y 1964 vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos, realizó

traducciones y críticas literarias y prosiguió su formación en la prestigiosa

universidad de La Sorbona; formó parte asimismo del comité de colaboradores

extranjeros de Les Lettres Nouvelles y de otras revistas europeas y

latinoamericanas. Durante sus años en Francia comenzó su amistad con el

escritor Julio Cortázar y con el poeta mexicano Octavio Paz, que escribió el

prólogo de su libro de poemas Árbol de Diana (1962).

De

regreso a Argentina publicó algunas de sus obras más destacadas; su valía se

vio reconocida con la concesión de las prestigiosas becas Guggenheim (1969) y

Fullbright (1971), que sin embargo no llegó a completar. Los últimos años de su

vida estuvieron marcados por serias crisis depresivas que la llevaron a

intentar suicidarse en varias ocasiones. Pasó sus últimos meses internada en un

centro psiquiátrico bonaerense; el 25 de septiembre de 1972, en el transcurso

de un fin de semana de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida con una

sobredosis de seconal sódico. Tenía 36 años.

Había

publicado sus primeros libros en los cincuenta, pero solo a partir de Árbol de

Diana (1962), Los trabajos y las noches (1965) y Extracción de la piedra de la

locura (1968), encontró Alejandra Pizarnik su tono más personal, tributario al

mismo tiempo del automatismo surrealista y de la voluntad de exactitud

racional. En esa tensión se mueven estos poemas deliberadamente carentes de

énfasis y muchas veces hasta carentes de forma, como anotaciones alusivas y

herméticas de un diario personal. Su poesía, siempre intensa, a veces lúdica y

a veces visionaria, se caracterizó por la libertad y la autonomía creativa.

Su

obra lírica comprende siete poemarios: La tierra más ajena (1955), La última

inocencia (1956), Las aventuras perdidas (1958), Árbol de Diana (1962), Los

trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de locura (1968) y El

infierno musical (1971). Después de su muerte se prepararon distintas ediciones

de sus obras, entre las que destaca Textos de sombra y últimos poemas (1982),

que incluye la obra teatral Los poseídos entre lilas y la novela La bucanera de

Pernambuco o Hilda la polígrafa. También póstumamente fue reeditado el conjunto

de sus textos en el volumen Obras completas (1994); sus cartas quedaron

recogidas en Correspondencia (1998).

Infancia

La

infancia de Pizarnik fue difícil y más adelante, la poeta utilizará estos

acontecimientos familiares para conformar su figura poética. Cristina Piña

expone dos grietas importantes que marcaron la vida de la poeta: la constante

comparación con la hermana mayor propiciada por su madre y la condición extranjera

de la familia (de origen ruso). En la adolescencia tuvo graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Los

problemas de asma, tartamudez y autopercepción

física de la poeta minaron su autoestima: se trata de “esa sensación

de angustia que trae el ahogo asmático y que, muchos años más tarde y ya

convertida en Alejandra, Bluma [su apodo en su infancia] interpretaría como la

manifestación de una temprana angustia metafísica”; Este hecho

aumentó la diferencia entre

ella y Myriam, su hermana, que poseía todas las cualidades que sus padres

apreciaban: “esa Myriam delgada y bonita, rubia y perfecta según el ideal

materno, que todo lo hacía bien y no tartamudeaba ni tenía asma ni montaba líos

en el colegio”. Asimismo, la sombra del nazismo y la Segunda Guerra Mundial

eran constantes entre los padres de Pizarnik, lo que “ensombreció" la

infancia de las dos –ante los horrores del nazismo, los avatares de la Segunda

Guerra Mundial y las noticias acerca de la familia masacrada en Rivne ”.

Primeros años y juventud

Durante

este periodo comienza a descubrirse como un ser distinto, integrando así en su

carácter caótico e inestable la necesidad de ser reconocida por los demás (a

pesar de la discordancia consigo misma), se trata de “un personaje en el que

todo parecía adoptar la forma opuesta a “lo-que-debe-ser”, delineando una

imagen perturbadora e inquietante por lo desconocido”. «Bluma», como la nombraba su

familia, comenzó a desdeñar este apodo y, con ello, también los lazos familiares. “Supongo que tuvo que ver con

la voluntad de ser otra, de abandonar a la Flora, Bluma, Blímele de la infancia

y la adolescencia y construirse una identidad diferente a partir de esa marca

decisiva que es el nombre propio, esa inscripción de la ley y el deseo paterno

y materno en el sujeto que llegamos a ser”. Después,

durante la adolescencia, su incursión

en las letras supone el inicio de la desgarradura: “ya en el secundario Bluma estaba fascinada por la

literatura. No sólo la que enseñaban en el colegio o la que, secretamente, iba

descubriendo y haciendo circular entre las compañeras –Faulkner, Sartre-, sino

la que escribía” El existencialismo, la libertad, la filosofía y la poesía

fueron los tópicos de lectura

favoritos de la poeta, así como la identificación,

que durante toda su vida mantuvo con Antonin Artaud, Rimbaud, Baudelaire,

Mallarmé, Rilke y el surrealismo; reconocimiento por el que ha sido considerada

una poeta maldita.

Pizarnik

se enfrentó al modelo ideal de estudiante durante su estancia en la escuela

secundaria, “el prototipo de adolescente que forjó el imaginario social entre

las familias de clase media argentinas tiene que ver con el recato y la

discreción, la buena conducta y la aplicación en la escuela”. Es un proceso

que derivó en una joven mujer rebelde, estrafalaria y subversiva frente a la

imagen del adolescente de los años cincuenta: “se producen cambios notorios y

definitivos que irán configurando su personalidad y la convertirán en la “chica

rara” del colegio, llena de excentricidades y, para algunos padres, en la

imagen exactamente contraria a la que aspiraban para sus hijas”. La concepción de su cuerpo cobró

una importancia médica cuando las

anfetaminas tomaron importancia en su estilo de vida: su obsesión por el peso corporal inició la progresiva adicción

a los fármacos, “quienes la conocieron entonces y luego supieron de su adicción

progresiva –alguien recordó que siempre se refería a la casa de Alejandra como

“La farmacia” por el despliegue de psicofármacos, barbitúricos y anfetaminas

que desbordaba de su botiquín”; adicción

que tomaría otro nivel en años posteriores, cercanos a su muerte.

A

esta anti-convencionalidad y cuestionamiento se suma la pasión, cada vez mayor,

por la literatura. Lectora de muchos y grandes autores durante su vida, intentó

ahondar en los temas de sus lecturas y aprender de lo que otros habían escrito.

También lectora de la filosofía existencialista: El ser y la nada, El

existencialismo es un humanismo, Los caminos de la libertad. Así, la lectora se convirtió también en creadora: hacía

circular textos suyos con “el deseo de sobresalir, de triunfar”

Se

puede enumerar el nacimiento de varias obsesiones poéticas perdurables durante

este periodo: la búsqueda de identidad, la construcción de la subjetividad, la

infancia perdida y la muerte. “Ya desde su más temprana juventud, de una

fascinación que se convertirá en la cifra de su escritura, y en cierta forma en

el signo de su vida: la muerte”.

Educación

En

1954, tras cursar bachillerato, y con grandes dudas, ingresó en la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus expectativas

académicas le hacían imposible permanecer en un solo sitio, “como lo demuestra

el hecho de que pasara de la carrera de Filosofía a la de Periodismo, luego a

la de Letras, al taller del pintor Juan Batlle Planas para, finalmente,

abandonar todo estudio sistemático y formal y dedicarse plenamente a la tarea

de escribir”. Varias perspectivas brillaron en este horizonte,

como las discusiones con Luisa Brodheim (compañera de Filosofía y Letras) y la cátedra de Literatura Moderna que impartía Juan Jacobo Bajarlía.

Juan actuó como protector y guía en la carrera literaria de Pizarnik: corregía sus primeros textos poéticos e introdujo a su primer editor, Arturo

Cuadrado, y a varios artistas surrealistas de la época como Juan Batlle Planas,

Oliverio Girondo y Aldo Pellegrini.

Durante

este camino de aprendizaje leyó a Proust, Gide, Claudel, Kierkegaard, Joyce,

Leopardi, Yves Bonnefoy, Blaise Cendrars, Artaud, Andrè Pieyre de Mandiargues,

George Schehadé, Stéphane Mallarmé, Henri Michaux, René Daumal y Alphonse

Allais. La poeta encontró en ellos marcas de su propia identidad “porque a

través de esa “escritura” secreta que son los subrayados se puede seguir y

captar la configuración de su subjetividad, tanto como percibir sus grandes

problemas interiores de esa época”. Las lecturas se transformaron en temas que

construyeron su personaje poético: la atracción a la muerte, la orfandad, la extranjería, la voz

interna, lo onírico, Vida-Poesía y la subjetividad.

Asimismo,

en esta época comenzaron sus sesiones de terapia con León Ostrov, y eso fue un

hecho fundamental en su vida y en su poesía (cabe recordar que uno de sus

poemas más famosos “El despertar” fue dedicado a él). Gracias a su

psicoanalista se motivó tempranamente por la unión entre la literatura y el

inconsciente, lo que a su vez hizo que se interesara por el psicoanálisis,

“significó un elemento capital para la constitución de su práctica poética y,

con el tiempo, se convirtió en un instrumento privilegiado para indagar en su

subjetividad”. No solo buscaba restituir su autoestima y aminorar

la ansiedad, sino también era un ejercicio poético en el que practicaba la reflexión sobre la subjetividad y los problemas internos.

Pizarnik en París

Alejandra

Pizarnik decidió emprender un viaje a Paris, de 1960 a 1964, en el que se

desarrolló como traductora y lectora de escritores franceses (entre ellos

Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont). París fue para la poeta un refugio

literario y emocional, “sola o con amigos, cruzar una mirada cómplice con los

bellos ojos azules de Georges Bataille, hacer cadáveres exquisitos hasta el

amanecer, perderse en las galerías del Louvre o descubrir la belleza imposible

del unicornio en el museo del Cluny. La perfecta articulación de soledad y

compañía que, como una luz intermitente, necesitaba Alejandra para vivir”.

Trabajó en la revista

Cuadernos, trabajo “obtenido tal vez gracias

a Octavio Paz, por entonces agregado cultural de la Embajada de México en Francia, quien la presentó a Germán

Arciniegas, director de la revista Cuadernos para la Libertad de la Cultura, de

la UNESCO, o tal vez gracias al mismo Cortázar, que trabajaba en el organismo

internacional” y en algunas editoriales francesas. “Había algo radicalmente incompatible

entre Alejandra y cualquier tipo de trabajo que no fuera el exigente y lúcido

pulimiento de su propio lenguaje, la plasmación de esas extrañas historias que

escribía en su época en París, los artículos con los que luego contribuirá en

Sur, Zona Franca, La Nación y otras publicaciones”. Publicó poemas y críticas

en varios diarios, tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire, Yves Bonnefoy

(del cual realiza una traducción con Ivonne Bordelois)

y Marguerite Duras. Además, estudió historia de la religión y literatura francesa en la

Sorbona. Allí entabló amistad con Julio Cortázar,

Rosa Chacel y Octavio Paz. Este último

fue el prologuista de Árbol de Diana (1962), su

cuarto poemario, en el que ya se refleja plenamente la madurez como autora que

estaba alcanzando en Europa. Finalmente, “en

1964 regresó a Buenos Aires como una

poeta madura que, en cierta forma, ya había

configurado definitivamente su poética

y sólo necesitaba tiempo para desarrollar el programa de

su creación”

Relaciones personales

Sobre

sus relaciones personales hay que mencionar el acercamiento a los varones y el

descubrimiento de su sexualidad durante la adolescencia. Pizarnik se agenciaba

en dos tendencias: era, a ratos, una chica rebelde que controlaba su coquetería

y se mostraba atrevida y sensual; sin embargo, era también una chica tímida que

se caracterizaba por el silencio y la informalidad.14 Durante su

adolescencia conoció a Luisa Brodheim (compañera de Filosofía

y Letras), Juan Jacobo Bajarlía, Arturo Cuadrado, y a

varios artistas surrealistas de la época como Juan Batlle Planas, Oliverio

Girondo y Aldo Pellegrini. Es después de este periodo que realiza el viaje a

París, donde se rodea de intelectuales con quienes comparte fiestas y charlas

artísticas: entre ellos cabe destacar Orphée y Miguel Ocampo, Eduardo

Jonquières y su mujer, Esther Singer e Italo Calvino, André Pieyre de

Mandiargues y Bonna, su mujer, Julio Cortázar y Aurora Bernárdez, Laure

Bataillon, Paul Verdevoye, Roger Caillois y su mujer, Octavio Paz, Roberto

Yahni, Ivonne Bordelois, Sylvia Moloy, y Simone de Beauvior. En 1965 expuso sus

pinturas y dibujos con Mujica Lainez, “los

pintores y escritores que se daban cita en “El

Taller” –Alberto Guirri, Raúl

Vera Ocampo, Enrique Molina, Olga Orozco, Mujica Lainez y tantos más– y Sur”.

Sus

biógrafos y analistas de su obra, han destacado la sexualidad no héterosexual

de Pizarnik, fluyendo entre variantes lesbianas y bisexuales, presionada

también por las exigencias sociales de ocultamiento, que la llevaron a ser

víctima del fenómeno llamado encierro en el "armario". La sexualidad de

Pizarnik fue deliberadamente ocultada por sus herederos y la albacea de su

testamento, censurando más de ciento veinte

fragmentos de sus diarios personales, publicados por la editorial Lumen en dos

ediciones diferentes, 2003 y 2013, dirigidas por Ana Becciú. Diversos estudios analizan el impacto de su

sexualidad en su obra.

Caída emocional

La

crítica menciona que la fusión entre vida y poesía de Pizarnik alentó las

crisis depresivas y los problemas de ansiedad que poseía. Ana Calabrese, amiga

de Alejandra Pizarnik, “considera en parte responsable de la muerte de

Alejandra al mundo literario de la época, por fomentarle y festejarle el papel de

enfant terrible que ella actuaba. Según Ana, ese ambiente fue el que no la dejó

salir de su personaje, olvidándose de la persona que había detrás”. Sin embargo, un

hecho que marcó su vida fue la muerte

de su padre el 18 de enero de 1967: “Elías murió

de un infarto. Alejandra estaba en Buenos Aires y le avisó sólo a su íntima

amiga Olga Orozco, quien fue al velorio (velatorio) para acompañarla”. Desde

este momento, las entradas de sus Diarios se volvieron más sombrías:

“Muerte interminable, olvido del lenguaje y pérdida de

imágenes. Cómo me gustaría estar lejos de la locura y la muerte (…) La muerte

de mi padre hizo mi muerte más real”. Durante el año

1968, Pizarnik se mudó junto a su pareja, una

fotógrafa, y a estos cambios se sumó también

su continua adicción a las pastillas: “También llegaron las pastillas que cada

vez le resultaban más necesarias para explorar la noche y la escritura o

convocar el sueño, siempre a riesgo de confundirse y agudizar, en lugar de

apaciguar, la angustia que la empujaba a lanzar esos S.O.S. telefónicos a las

cuatro de la mañana, los que, como recordaba Enrique Pezzoni, podían llevar al

borde del asesinato a quienes más la querían”. Su búsqueda para encontrar en

Francia un país al cual pertenecer

marcó la brecha para su desgaste emocional, “los amigos

señalan que, luego de su vuelta de este frustrado viaje, Alejandra inició un

lento proceso de clausura progresiva que tendría una primera culminación en el

primer intento de suicidio, en 1970. No es que dejara de verse con los

habituales habitantes de su reino personal –inclusive aparecerían nuevos amigos

como Antonio López Crespo y Martha Cardoso, Ezequiel Saad, Fernando Noy, Ana

Becciú, Víctor Richini, Ana Calabrese, Alberto Manguel, Martha Isabel Moia,

Mario Satz, César Aira, Pablo Azcona, Jorge García Sabal –sino que la

“errancia” alegre se iría reduciendo y cada vez más sería su casa el lugar de

reunión”.

Muerte

El

25 de septiembre de 1972, a los 36 años, se quitó la vida ingiriendo cincuenta

pastillas de Seconal durante un fin de semana en el cual había salido con

permiso del hospital psiquiátrico de Buenos Aires; hospital donde se hallaba

internada a consecuencia de su cuadro depresivo y tras dos intentos de

suicidio. El día siguiente, “martes 26, el velorio (velatorio) sumamente triste

en la nueva sede de la Sociedad Argentina de Escritores que, prácticamente, se

inauguró para velarla”. En el pizarrón

de su recámara se encontraron los últimos versos de la poeta:

no quiero ir

nada más

que hasta el fondo

Estilo

La

de Alejandra Pizarnik es pura indagación, si afirmásemos algo sobre ella, sería

una continua pregunta: “Siempre es el mismo interrogante: ¿de qué soy

culpable?, ¿por qué este eterno sufrir?, ¿qué hice para recibir tanto golpe

duro y malo?”. La necesidad de reconocimiento hace mella en Pizarnik, dando

pauta a una de muchas ambivalencias que sufrió: “Temo que mis deseos de

escribir no sean más que medios para conseguir el fin anhelado éxito, gloria,

fe en mí. También pueden ser excusas, ya que no estudio “en serio”, ya que no

vivo “en serio”. Puede ser también, que, dada mi escasa facilidad de expresión

oral, apele al papel de no atragantarme, para escupir el fuego de mis

angustias". Para Pizarnik escribir no solo representaba el reconocimiento sino,

también, la posibilidad de desahogarse, de manifestar esa sensibilidad que

poseía. Si bien Pizarnik estaba convencida de que la comunicación oral no era

una opción viable para expresarse, encontró en la escritura la manera de

transmitir sus sentimientos, evolucionando así del lenguaje poético a un tipo

de silencio constructivo-destructivo que permite al lector vivir y revivir la

visión interna de la poeta: “Pizarnik gestó su identidad desde un sentimiento

de excepcionalidad, y creer que estaba predestinada a ser una gran escritora le

sirvió para justificar su fracaso en la vida personal”.

El

extranjerismo es otro de los temas presentes en su poesía: “En Pizarnik, la

alteridad judía/argentina la hizo outsider, un personaje sin un sitio en la

sociedad, con pocas posibilidades de disolverse en la masa amorfa y atomizada

de una comunidad”. La muerte y la infancia es otro de los ejes

ambivalentes más importantes en la poesía pizarnikiana: la infancia es la excepción de la realidad, por lo tanto, representa la vida,

el paraíso deseado para una poeta que busca reinventar ese periodo que nunca

fue satisfactorio: “Yo no sé de la infancia / más que un miedo luminoso / y una

mano que me arrastra / a mi otra orilla / Mi infancia y su perfume / a pájaro

acariciado”. Ensalza la delicadeza del carácter infantil, pero, también, el peligro que la rodea; dentro de ese miedo se

encuentra la carencia: “Porque a veces no soy

muy mala conmigo, a veces, en medio de aquella desgracia y del anochecer, me

digo palabras lentas, cálidas, de una delicadeza que me hace llorar, porque son

las que no te dice nadie, los que jamás te dijeron, ni siquiera cuando cabías

en la palma de una mano". No solo el deseo de atención y amor envuelve el último

fragmento, también la imagen de niña

solitaria se muestra más expresiva que nunca. La muerte, al contrario, siempre

está presente, su poesía coquetea con ella al igual que con la locura y huye

una vez que la siente cercana. Se esconde en la oscuridad y la acoge como

hogar: “Afuera hay sol / Yo me visto de cenizas”.

Dentro

del mundo pizarnikiano, uno de los principales encuentros es el de la voz

múltiple: “da la impresión de que la argentina no se acerca al poema para decir

lo que ve o lo que piensa, sino, más bien, para escuchar qué sienten las demás:

las que fueron, las que serán y las que son en ella!". Toda la poesía de Pizarnik es un diálogo

infinito entre ella y todas las que es: “la

lengua común se encripta y se hace

ajena. Ella construye un lenguaje poético

que abandona a conciencia todo anclaje a lo real referencial”. Es una voz del

yo que está detrás del yo, aun si este se aleja. La búsqueda infinita de lo que se encuentra perdido, una

incesante travesía que, incluso hasta el

final de sus días, la absorbió en una terrible ambivalencia: el paraíso infantil y

la tentación de la muerte, la enajenación absoluta y la vocación amorosa.

Expresa Enrique Molina: “Toda su poesía gira en torno a estos dos polos

magnéticos, dos solicitaciones extremas que se funden en su voz”. Francisco

Cruz menciona: “La pretensión de que el lugar del yo sea el poema, conduce a la

necesidad de que el yo sea, a su vez, el sitio del poema.

Comentarios

Publicar un comentario